La discrimination entre le soi et le non soi

L’épineux

problème du terme « antigène » L’épineux

problème du terme « antigène »

Ethymologiquement : « Qui engendre son contraire », c’est à dire

l’anticorps.

Renvoie aux « théories instructionnistes » de Haurowitz

(1930) et Pauling (1940). Selon ces théories, « l’antigène commande la

conformation d’un anticorps malléable »

Les ambiguïtés viendront plus tard, avec les théories

sélectives, du fait que tout anticorps est aussi un antigène, de

l’expression antigènes-HLA pour désigner les marqueurs tissulaires et des

notions d’antigènes immunogènes (dans les phénomènes de rejet) et

d’antigènes tolérigènes (dans les processus de facilitation, sachant aussi

qu’un même antigène, selon la dose peut être immunogène ou tolérigène).

Faudrait-il remplacer le terme d’antigène ?

Molécules « immunogènes »

Molécules « tolérigènes »

Mais alors le problème se déplace sur le mot « immunitaire » qui englobe

normalement le tout et non pas le seul versant « défense ».

1890 - 1920 : Premières théories cellulaires (Metchnikoff – phagocytose),

et humorales de l’immunité (action des facteurs sériques)

1930 – 1950 : Théories instructionnistes

1957 : Théories de la sélection clonale (Franck Mac Farlane Burnet)

1974 : Théorie du réseau idiotypique (Niels Jerne – Prix nobel 1984)

Première définition du concept de Soi/Non soi : 1969 (Franck Mac Farlane

Burnet), en liaison avec le système immunitaire adaptatif. La distinction

primitive, génétiquement programmée du Soi/Non soi de l’immunité innée est

négligée.

Première idée : Le système immunitaire est capable de reconnaître et de

discriminer le « soi », ensemble de molécules propres à l’individu,

constituant son identité immunologique, du « non soi », molécules

étrangères à l’individu.

Toutes les cellules possèdent un ensemble de molécules membranaires

spécifiques, constituant les marqueurs du soi (groupes sanguins, marqueurs

HLA).

La discrimination Soi/Non soi semble claire

Tout se complique avec la théorie de la sélection clonale et l’existence

d’un répertoire immunologique (ensemble de clones de LB et LT

spécifiques).

Le mécanisme génétique « aveugle » de la constitution de ces clones

nécessite en contre partie la mise en place d’un système d’apprentissage

du système, éliminant les clones potentiellement dangereux (clones

auto-réactifs). Ce phénomène est appelé « tolérance au soi ». Ainsi le

« soi » (ensemble des antigènes tolérigènes) ne serait qu’un sous-ensemble

du « non soi » (antigènes immunogènes).

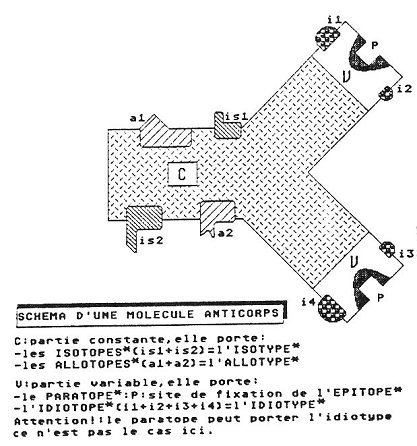

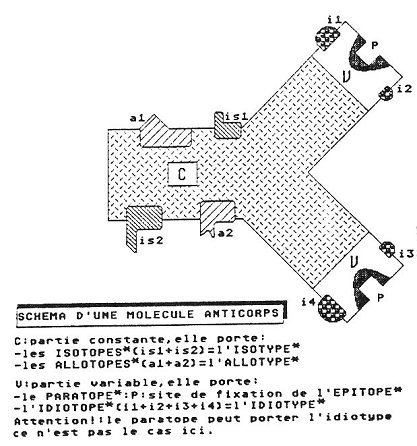

Le concept d'idiotype (1963) Le concept d'idiotype (1963)

Le concept d’idiotype (J. Oudin – 1963) : En injectant un antigène ou

EPITOPE à un lapin, Oudin fait produire par ce lapin des anticorps AC1. Il

isole ensuite du sérum du lapin immunisé, les anticorps AC1 et les

injectent à un autre lapin qui produit alors des anticorps AC2 anti-AC1.

Les anticorps AC2 sont spécifiques d’AC1, ils ne peuvent se lier aux

autres anticorps du premier lapin spécifiques d’autres épitopes. Les

anticorps AC2 sont spécifiques d’une zone de l’anticorps AC1 nommé

IDIOTYPE situé au niveau de la partie variable de cet anticorps.

Théorie du réseau idiotypique – Les

hypothèses de Jerne (1974) Théorie du réseau idiotypique – Les

hypothèses de Jerne (1974)

1°) Les interactions

idiotype/anti-idiotype existeraient au sein d’un même organisme. Elles

permettent l’installation d’un réseau appelé réseau idiotypique

2°) Les récepteurs des LB et LT exposent des idiotypes tout comme les

anticorps circulants. Les millions de clones cellulaires de LB et LT

portent autant d’idiotypes différents qu’il existe de paratopes

différents. Les clones doivent donc se reconnaître les uns les autres par

un réseau d’informations reposant sur la reconnaissance

idiotype/anti-idiotype.

3°) Jerne postule que ce répertoire d’idiotypes propre à chaque individu

constitue l’IMAGE INTERNE de l’ensemble des motifs antigéniques a priori

reconnaissable par le système immunitaire.

4°) Ce réseau est fonctionnel et a deux rôles principaux :

Maintenir actif les clones de LB et LT naïfs, c’est à dire les clones de

LB et LT qui n’ont encore jamais rencontré leur antigène spécifique, mais

qui peuvent « travailler à bas bruit » à partir de l’idiotype

correspondant;

Exercer par cette mise en réseau des clones de LB et LT une inhibition du

système immunitaire, versant rejet, en l’absence de pénétration d’un

antigène.

La pénétration d’un antigène, par un déplacement d’équilibre active la

réponse immunitaire spécifiquement dirigé vers cet antigène.

La théorie du réseau idiotypique renverse l’idée que l’on peut se faire du

non-soi : le non-soi n’est que du soi jusque là inaperçu.

Le répertoire immunogique n’est donc pas déterminé par l’univers extérieur

mais par le monde interne. On ne reconnaît … que le soi. N’est pas

antigène qui veut !

|